Il 5 luglio usciva su Science una ricerca destinata ad avere un’ampia eco mediatica.

Lo studio, dal titolo “Il potenziale globale della riforestazione”, parte da un assunto molto semplice: gli alberi sono filtri naturali dell’aria e si nutrono di anidride carbonica, il principale gas responsabile del cambiamento climatico, ricatturandola dall’atmosfera e trasformandola in legname.

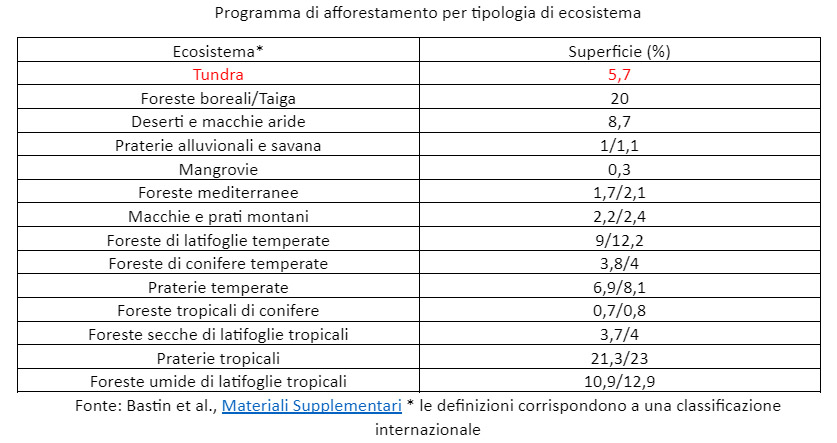

Gli autori (d’ora in avanti “Bastin et al.”) hanno proposto di sfruttare questa caratteristica per trasformare gli alberi in un potente strumento di lotta al cambiamento climatico: afforestando 900 milioni di ettari, e cioè tutte le superfici adatte all’imboschimento, escluse quelle agricole e quelle antropizzate, potremmo risucchiare dall’atmosfera buona parte dell’anidride carbonica che abbiamo emesso negli ultimi due secoli.

Come tutte le ricerche innovative e fuori dagli schemi era prevedibile che lo studio suscitasse facili entusiasmi e dure critiche. Molto meno prevedibile che le stroncature più feroci a una ricerca che propone di piantare alberi arrivassero dagli ambientalisti.

Dieci giorni dopo, l’autorevole oceanologo e ambientalista tedesco Stefan Rahmstorf rispondeva allo studio con un post molto critico pubblicato su Realclimate e tradotto in italiano da Climalteranti, un blog molto autorevole nella galassia ambientalista nazionale.

Gli argomenti proposti da Rahmstorf riaccendono una polemica già esplosa cinque anni fa con un articolo uscito sul New York Times, a cui avevano risposto 30 tra i più autorevoli esperti di scienze forestali al mondo.

Data la portata della controversia, è importante capirci qualcosa.

Il primo argomento con cui Rahmstorf stronca lo studio è sconcertante: il programma di afforestamento proposto da Bastin et al. ricatturerebbe dall’atmosfera solo una parte dell’anidride carbonica emessa dall’uomo negli ultimi due secoli, non tutta.

Ma azzerando le emissioni di anidride carbonica, come invece intima di fare Rahmstorf, di quanto ridurremmo la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera? La risposta è semplice: di nulla. Anzi. Il livello di anidride carbonica continuerebbe ad aumentare per anni, anche dopo aver azzerato le emissioni.

E per quanto l’umanità dovrebbe vivere con questa spada di Damocle sulla testa? Su per giù per un migliaio di anni, il tempo che l’anidride carbonica si degradi da sola.

Rahmstorf sembra dimenticare che il cambiamento climatico è correlato solo indirettamente alle emissioni umane, nella misura in cui queste continuano ad alterare la composizione dell’atmosfera aumentando la percentuale di anidride carbonica.

La questione non è intuitiva. Immaginate che mentre state facendo il bagno, con la vasca piena, vi rimanga in mano la manopola dell’acqua, con il rubinetto aperto. Come prima cosa che fareste? Cerchereste di fermare l’acqua con quello che avete a portata di mano o togliereste il tappo alla vasca? Certo, a un primo sguardo smettere di aggiungere acqua sembrerebbe la scelta migliore ma, alla fine, quasi tutti come prima cosa toglierebbero il tappo alla vasca facendo defluire l’acqua nello scarico.

La diatriba sulle strategie di contrasto al cambiamento climatico è tutta in questa metafora: da una parte c’è chi chiede, nonostante le tante difficoltà, di fermare per prima cosa l’acqua (azzerare le emissioni antropogeniche) e dall’altra c’è chi invita a togliere prima il tappo alla vasca (ridurre il livello di anidride carbonica in atmosfera).

In altre parole: l’unica soluzione, l’unica strategia per aggredire direttamente il problema, l’unico modo per disinnescare questa bomba a orologeria è intervenire in atmosfera, riducendo il livello di anidride carbonica (le cosiddette emissioni negative). Azzerare le emissioni, può essere, tuttalpiù, un palliativo.

Come sottolinea un recente studio uscito su Nature Communication, non capire quanto sia importante questo nodo concettuale è un errore molto diffuso tra i climatologi. E gli autori dello studio sottolineano che persino il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, il principale organismo internazionale impegnato nella lotta al cambiamento climatico, “include nei suoi scenari le emissioni negative per il motivo sbagliato (riduzione dei costi) e non per quello corretto (riduzione dell’incertezza)”.

Il problema non sono i soldi, come interpreta il prof. Ugo Bardi sul Fatto Quotidiano, ma quanto siamo disposti a rischiare. Scommettere sull’azzeramento delle emissioni da parte di Cina e India entro 30 anni è un grosso azzardo. Scommettere che la “Generazione MacDonald’s” riduca rapidamente e drasticamente il consumo di carne è un grosso azzardo. Scommettere che nei prossimi decenni gli Stati spendano in tutela ambientale il doppio o il triplo di quello che oggi spendono in Difesa è un grosso azzardo. E questa è una partita in cui un solo azzardo di troppo ci potrebbe costare milioni di morti. Non possiamo permetterci di “provarci”, ci dobbiamo riuscire, non ci sono scuse. Quindi è fondamentale ridurre il più possibile il peso delle variabili che sono più difficili da controllare, come i comportamenti individuali o la buona volontà dei governi.

Il secondo argomento con cui Rahmstorf stronca il paper di Bastin et al. è piuttosto tecnico ma vale comunque la pena approfondirlo perché è proprio negli argomenti tecnici che è più facile nascondere ambiguità o distorsioni.

La superficie terrestre, come qualsiasi altra superficie, trattiene più o meno calore a seconda del colore del manto che la ricopre (effetto albedo). Una distesa innevata, bianca, trattiene molto meno calore rispetto a una foresta che, pur ricoperta di neve, presenterebbe ampie chiazze di colore scuro.

Quindi, conclude Rahmstorf, dato che “la maggior parte delle terre adatte alla forestazione si trovano nell’estremo nord dell’Alaska, del Canada, della Finlandia e della Siberia” l’effetto positivo correlato alla cattura dell’anidride carbonica dall’atmosfera verrebbe annullato da quello negativo legato al passaggio da un colore più chiaro a uno più scuro della superficie terrestre. Oltretutto, aggiunge l’oceanografo, “causare un aumento del riscaldamento regionale nelle zone del permafrost artico sarebbe un errore tremendo: il permafrost contiene più carbonio di tutti gli alberi della Terra messi insieme”.

E qui la questione diventa imbarazzante.

I dati e le mappe allegate allo studio di Bastin et al., infatti, mostrano che le superfici selezionate per l’afforestamento non si concentrano “nell’estremo nord dell’Alaska, del Canada, della Finlandia e della Siberia” ma sono per il 75% in regioni aride, temperate o tropicali, dove la risposta biofisica delle superfici assicurerebbe un ulteriore effetto positivo sul clima. Ma c’è di più: il restante 25% delle superfici, localizzate effettivamente nelle regioni più settentrionali, è per quattro quinti già coperto da foreste, che Bastin et al. propongono semplicemente di infoltire. Quindi il fenomeno descritto da Rahmstorf, lungi dall’interessare “la maggior parte delle terre adatte alla forestazione”, riguarda solo il 5% delle superfici.

Aree da afforestare

Scenario A e Scenario B

(la scala cromatica indica la densità delle nuove foreste)

Fonte: Bastin et al.

Oltretutto, Rahmstorf dedica molto spazio ad approfondire i presunti danni derivanti dall’afforestamento nei territori più settentrionali e a ridimensionare in maniera molto discutibile la capacità di cattura delle foreste ma dimentica di menzionare altri due importanti effetti collaterali dell’afforestamento, casualmente tutti e due positivi:

- Le foreste rilasciano grandi quantità di preziose biomolecole, come il mentolo e la canfora, che formano una barriera naturale nella bassa atmosfera, schermando la superficie terrestre dalla radiazione solare. E non va dimenticato che gli alberi svolgono una funzione analoga anche attraverso l’evaporazione, che stimola la formazione di coltri nuvolose (le nuvole sono in grado di riflettere fino al 90% della radiazione solare).

- Le foreste ombreggiano il suolo.

E forse non è un caso che questi due aspetti manchino nell’analisi dell’oceanologo.

Il primo, perché è particolarmente rilevante proprio nelle foreste boreali (settentrionali), e cioè quelle finite nel mirino di Rahmstorf. Così rilevante, da controbilanciare, e probabilmente superare, gli effetti negativi del fenomeno cromatico su cui si concentra l’oceanologo.

Il secondo, perché rende grottesco il riferimento al permafrost.

Notoriamente, infatti, l’interscambio tra foreste e permafrost è positivo: gli alberi ombreggiano più efficacemente il terreno proprio nei mesi caldi, quando il permafrost è a rischio scioglimento. L’afforestamento, quindi, sarebbe una soluzione ideale anche per arginare lo scioglimento del permafrost, al contrario di quello che sostiene Rahmstorf.

L’inconsistenza logica della prima argomentazione del post e l’infondatezza scientifica della seconda, perciò, mettono in luce un aspetto della questione climatica troppo spesso dimenticato.

Gli ambientalisti ci hanno visto lungo. Sono arrivati a comprendere la portata del cambiamento climatico prima degli altri e hanno combattuto per decenni una battaglia nobile nell’indifferenza generale. E per questa tensione morale gli va reso merito.

Ma questo non vuol dire che abbiano sempre ragione, anche se sono scienziati.

Questo non vuol dire che non possano essere ideologizzati, che non possano avere dei preconcetti, che sappiano sempre di cosa parlano, che non si possano innamorare delle proprie idee, che siano tutti intellettualmente onesti. E, per citare un leit motiv caro proprio agli ambientalisti, questo non vuole dire che non possano avere un interesse personale a dire quello che dicono.

Anche gli ambientalisti sono esseri umani e non autorità morali astratte.

Il debito di riconoscenza che abbiamo nei confronti dell’ambientalismo non deve annullare il nostro senso critico.

Nel caso di Rahmstorf e di molti suoi epigoni è chiara la matrice ideologica che, ingenuamente, l’oceanologo lascia trasparire in un’affermazione che fa venire i brividi: “Rimediare in gran parte alle conseguenze di uno sviluppo industriale lungo due secoli con una misura così semplice e popolare come (l’imboschimento, ndr.) sembra un sogno! Infatti è subito piaciuta a coloro che sognano tuttora una mitigazione del clima indolore per tutti”.

E cosa ci sarebbe di male nell’auspicare, tuttora, una mitigazione del rischio climatico che non faccia soffrire nessuno, fatta di misure semplici e popolari? Anzi, non dovrebbe guidarci proprio questa prospettiva?

C’è chi non la pensa così.

Per alcuni, infatti, il cambiamento climatico è un’occasione per imporre scelte politiche che, in qualsiasi altro momento, non sarebbero tollerate. Come ci insegna la nostra Storia patria, “l’ora delle decisioni irrevocabili” arriva sempre sulla scia di qualche crisi.

Senza esacerbare i personalismi, digitate su Google il nome del primo volto noto dell’ambientalismo che vi viene in mente e abbinatelo alla ricerca “+capitalismo”. Quasi impossibile non imbattersi in dichiarazioni come “non è più tempo di capitalismo” o “il capitalismo non è compatibile con il nostro pianeta”.

Dato che in tanti interpretano questa osservazione, a sua volta, come ideologica, sgombriamo il campo dell’equivoco: non c’è niente di male nell’essere anticapitalisti e nessuno si sogna di sminuire l’autorevolezza di studiosi anticapitalisti come Piketty o Chomsky. Ma che la stragrande maggioranza degli esperti di un settore scientifico condividano la stessa visione politica è un enorme, sottaciuto, problema di metodo. Enorme.

Quando leggiamo uno studio sull’immigrazione cerchiamo subito di capire se l’autore abbia una connotazione politica ben definita. E se ce l’ha, diventiamo guardinghi.

Quando leggiamo uno studio sul clima, invece, questo aspetto diventa inspiegabilmente irrilevante.

Ma perché l’anticapitalismo si è legato così indissolubilmente alla tematica ambientale?

La risposta, in realtà, è semplice. L’anticapitalismo in sé non è più un’ideologia tanto popolare. Cinquant’anni fa in alcune democrazie occidentali si poteva pensare di prenderci il 30/40% alle elezioni ma oggi è un risultato straordinario se ci si racimola un 3/4%. Dire alle persone di consumare di meno, viaggiare di meno, guadagnare di meno non ha un grande appeal, diciamocelo.

Per chi vede nel cambiamento climatico una finestra di opportunità politica, perciò, le proposte come quelle di Bastin et al. sono più pericolose dei teoremi dei negazionisti.

Il negazionismo climatico, infatti, non fa altro che procrastinare il momento in cui l’opinione pubblica sarà costretta a prendere coscienza del problema e assegnargli la giusta priorità.

Tuttavia, quando arriverà il momento della verità, il negazionismo si trasformerà – paradossalmente – in una freccia nella faretra degli ambientalisti più radicali. Gli errori del passato, il tempo perso diventeranno argomenti molto forti per giustificare soluzioni drastiche. In poche parole, il discorso diventerà “potevate darci retta prima, adesso non abbiamo più scelta”. Già oggi abbiamo un assaggio di questa dinamica.

Una proposta come quella di Bastin et al., invece, fa venire meno i presupposti emergenziali di cui si nutrono le narrative più oltranziste, che invocano un radicale cambiamento nel modello di sviluppo. Scardina alla base l’escalation emotiva.

Se le persone capiscono che possiamo risolvere il problema con misure molto più semplici e popolari di quelle in discussione, come abbiamo fatto in passato per le piogge acide o per il buco dell’ozono, e che passare a un modello di sviluppo diverso è una loro libera scelta e non un’inderogabile necessità, i sogni degli anticapitalisti vanno in frantumi. E quindi riuscire a sfruttare a pieno il potenziale terrorifico del cambiamento climatico diventa una questione di vita o di morte per una cultura politica altrimenti in via di estinzione.

Sullo sfondo di questa deriva reazionaria dell’ambientalismo più ortodosso c’è l’opinione pubblica, che non può permettersi di perdere di vista la terribile responsabilità di cui è chiamata a farsi carico: proteggere centinaia di milioni di esseri umani dagli effetti del cambiamento climatico. I più deboli.

Fare ammenda con gli ambientalisti per i torti subiti in passato è giusto e doveroso ma non è la priorità in questo preciso momento. Soprattutto se pretendono di usare questo credito morale per manipolare l’opinione pubblica e imporgli la loro visione politica. Per di più, terrorizzandola.