In molti associano la lotta al cambiamento climatico esclusivamente ai pannelli solari e alle pale eoliche,

all’efficienza energetica e all’economia circolare, all’agricoltura biodinamica e al consumo etico, storcendo

il naso quando si parla di soluzioni complementari.

Se ci fossero altre possibilità, se potessimo ridurre l’impatto socioeconomico della decarbonizzazione

perché non la staremmo già facendo? Se disponessimo di tecnologie miracolose perché non le staremmo

già impiegando? E poi c’è lo spettro di Big Oil: le grandi compagnie petrolifere investono fiumi di denaro in lobbying, come fidarsi di chi indica un’altra strada?

Su questo punto bisogna essere estremamente chiari: per mettere al sicuro il pianeta dagli effetti del

cambiamento climatico abbattere le emissioni non basta. Andare oltre è un’urgente necessità, non una

scelta. E a dirlo sono gli stessi climatologi.

Ad agosto dello scorso anno usciva su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), l’organo

ufficiale dell’Accademia delle Scienze USA, un articolo destinato a fare scalpore.

Lo studio, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, approfondisce l’aspetto più inquietante

del cambiamento climatico: l’effetto domino. Un tema noto alla comunità scientifica da anni ma mai

analizzato in maniera così organica.

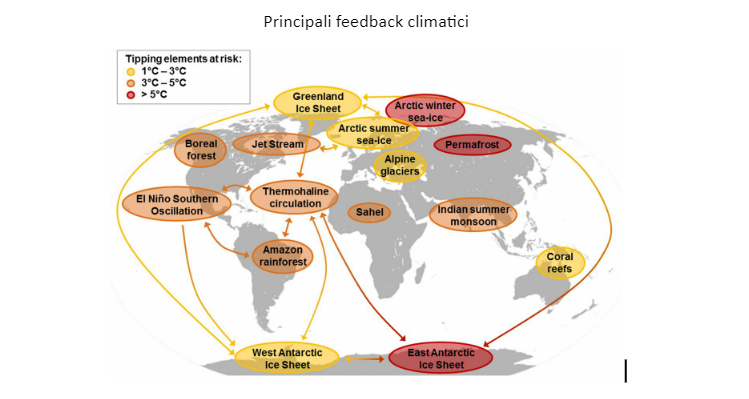

L’aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha innescato una serie di effetti a

catena (feedback climatici): lo scioglimento dei ghiacci marini e del permafrost, il ritiro dei nevai, l’aumento della quantità di vapore acqueo nell’aria e molto altro. Ma anche questi fenomeni, a loro volta, hanno degli effetti sul sistema climatico terrestre: lo scioglimento dei ghiacci marini altera la circolazione oceanica riducendo la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica modificando la temperatura degli oceani, la fusione del permafrost rilascia in atmosfera anidride carbonica e metano, il ritiro dei nevai aumenta l’assorbimento di calore da parte della crosta terrestre etc. E, ovviamente, ciascun fenomeno interagisce con gli altri.

Il rischio è che il cambiamento climatico prenda vita e inizi ad autoalimentarsi, trasformando il pianeta in

una serra molto più calda di quanto prevedano i modelli attuali. E molto più rapidamente.

Le temperature registrate il mese scorso in tutta Europa, di almeno 5 gradi superiori alle medie stagionali,

sarebbero il new normal in questo scenario (Hothouse Earth).

Quanto tempo abbiamo prima che la situazione precipiti? Su questo i ricercatori sono molto chiari: non lo

sappiamo. Sono equilibri troppo complessi che studiamo da troppo poco tempo per avere modelli affidabili.

Ma se l’ecosistema stesso iniziasse a emettere gas-serra oppure se la superficie terrestre iniziasse a

trattenere più calore, a cosa servirebbe un programma di contenimento delle emissioni di origine umana?

Nel migliore dei casi a guadagnare qualche anno e nel peggiore a nulla.

Saremmo costretti a perfezionare le tecnologie idonee e a sviluppare la capacità industriale per metterle in produzione mentre il problema ci scoppia in faccia.

È chiaro che si tratta di una prospettiva da evitare a ogni costo.

Allarmate dalla possibile escalation climatica, le principali Accademie delle Scienze mondiali (la NASEM

americana, l’EASAC europea e la Royal Society britannica) hanno rilasciato tre lunghi e approfonditi

documenti [1] [2] [3], sollecitando lo sviluppo di strumenti di contrasto attivi al cambiamento climatico.

Tagliare le emissioni, infatti, vuol dire solo smettere di aggravare il problema, non significa tornare indietro.

Le tecnologie a emissioni negative (NETs) sono in grado di ridurre la concentrazione di anidride carbonica

direttamente in atmosfera e, almeno per il momento, sono l’unico strumento che abbiamo a disposizione

per ridurre l’incertezza legata all’evoluzione del sistema climatico terrestre.

Il ventaglio di opzioni è molto ampio: un recente studio pubblicato su Science, ad esempio, stima che un

massiccio piano di afforestamento globale potrebbe riportare il livello di anidride carbonica in atmosfera ai livelli pre-industriali entro il 2050. Negli USA, invece, hanno preso il via i primi progetti su scala industriale che mirano a catturare l’anidride carbonica sfruttando processi chimici di base. E poi c’è la carbonatazione, l’impiego di biochar (carbone vegetale) in agricoltura abbinato allo stoccaggio nel terreno, il potenziamento della degradazione meteorica. Soluzioni low-tech, che necessitano esclusivamente di investimenti, competizione e domanda per affermarsi come game changer nella lotta al cambiamento climatico ma che hanno un vantaggio fondamentale rispetto alle energie rinnovabili: non sostituiscono nessuna tecnologia,

inaugurano un nuovo settore economico. La cattura dell’anidride carbonica potrebbe dare inizio a una

corsa all’oro.

Sul ruolo delle NETs, però, si è aperta una profonda spaccatura all’interno della comunità scientifica.

Mentre le Accademie invocano programmi di sviluppo immediati, il Gruppo intergovernativo sul

cambiamento climatico (IPCC) istituito dalle Nazioni Unite continua a considerare le NETs come uno

strumento con cui spingere le emissioni in territorio negativo dopo averle azzerate (dopo il 2050 quindi),

piuttosto che un asset strategico da impiegare sin da subito per mitigare il rischio.

Perché questa divergenza?

La risposta è sorprendente: perché mentre le Accademie delle Scienze sono organismi interdisciplinari per

definizione, l’IPCC è un’organizzazione monolitica, in cui i principali organi decisionali sono composti quasi esclusivamente da scienziati del sistema Terra (biologi, fisici dell’atmosfera, ingegneri ambientali etc).

Paradossalmente l’organismo internazionale costituito per mitigare il rischio climatico non ha al suo interno nessun esperto di rischio. E, analogamente, nessun tecnologo che possa stimare lo stato di maturità e il potenziale di una tecnologia o di un prototipo, nessun tavolo specializzato nella valutazione costi-benefici, nessuna divisione statistica per l’analisi e l’elaborazione dei dati, nessuna commissione deputata a validare standard e modelli. Sotto molti aspetti, è persino difficile definire l’IPCC un foro scientifico.

Oltretutto, l’IPCC non svolge attività di ricerca autonoma ma fa la revisione del materiale prodotto dalle

università e dai centri di ricerca di tutto il mondo. Seleziona le fonti, non le produce. Sul fronte dell’analisi

del cambiamento climatico e della sua evoluzione questo assetto rappresenta un limite trascurabile: la

letteratura scientifica è vasta e monitora ogni aspetto della questione. Sul fronte dell’elaborazione delle

strategie di contenimento, invece, diventa un handicap decisivo, dato che si tratta di un’attività di ricerca a

metà tra la scienza e la politica, speculativa, interdisciplinare e in molti casi sperimentale.

Chi chiede un’immediata revisione delle strategie di contrasto al cambiamento climatico, quindi, non

combatte nessuna battaglia ideologica ma auspica semplicemente una razionalizzazione, sbattendo contro un muro di gomma alimentato, questo sì, dall’ideologia e dal settarismo.

Portare alla luce tutte le contraddizioni del messaggio ambientalista non vuol dire negare o sminuire

l’ammirevole spinta etica di tanti studiosi e attivisti ma chiedere a un movimento culturale di assumersi le

sue responsabilità politiche.